宵祭・本祭・後夜祭の4日間に渡って行われるおぎおんさぁは、開催時間やスケジュール内容も異なります。それぞれのお祭りの雰囲気や風情をお楽しみください。

神輿展示

おぎおんさぁ開催前に、神輿の展示を行っております。

※表を横にスクロールできます。

| 神輿 | 場所 | 期間 |

|---|---|---|

| 一番神輿 | ①鹿児島商工会議所ビル アイム広場 ②ウォーターフロントパーク |

①7月11日(金)~7月18日(金) ②7月19日(土) |

| 二番神輿 | 納屋通り | 7月12日(土)~7月19日(土) |

| 三番神輿 | ぴらもーる | 7月7日(月)~7月19日(土) |

| 四番神輿 | ①鹿児島相互信用金庫 本部 ②ベルク広場 |

①7月10日(木)~7月18日(金) ②7月19日(土) |

| 五番神輿 | ①山形屋 ②ベルク広場 |

①7月10日(木)~7月18日(金) ②7月19日(土) |

| 六番神輿 | マルヤガーデンズ 1階 (株)光学堂 本店 |

7月1日(火)~7月19日(土) | 七番神輿 | アミュプラザ鹿児島 1階 | 7月13日(日)~7月19日(土) |

| 八番神輿 | ①城山ホテル鹿児島 ②鹿児島サンロイヤルホテル ③センテラススクエア |

①6月16日(月)~6月30日(月) ②7月1日(火)〜7月18日(金) ③7月19日(土) |

| 九番神輿 | ①よかど鹿児島 1階 ②ベルク広場 |

①7月4日(金)~7月18日(金) ②7月19日(土) |

※7月19日(土)は、宵祭開催前の午前中ぐらいまで展示いたします。

宵祭・後夜祭の楽しみ方

会場案内

メイン会場

宵祭・後夜祭のメイン会場は、ウォーターフロントパークです。

期間中はさまざまなキッチンカーが並び、バラエティ豊かなグルメをお楽しみいただけます。

焼きたてグルメや冷たいスイーツ、焼酎やビールなどのドリンクまで盛りだくさん!

夜は涼やかな納涼イルミネーションも登場し気分を一層盛り上げます。

ステージでは鹿児島レブナイズチアダンスやゴスペルライブなどを行います。

サテライト会場

宵祭のサテライト会場は、センテラススクエア、ぴらもーる、ベルク広場など、全部で7会場です。

センテラススクエアのステージでは、ジャズライブなどを行います。

ゴスペルライブ・Java5

- ■場所

- ウォーターフロントパーク

- ■日時

- 7月18日(金)18:00~

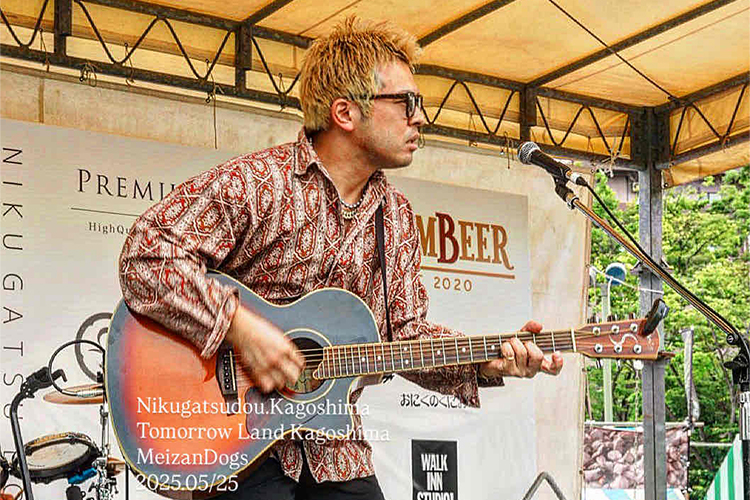

Java5

5人組女性グループ。ゴスペル・ジャズ・ポピュラー昭和歌謡などジャンルを問わず活躍。MCも好評であり、笑いの絶えないライブを行っている。

ベリーダンス・YUKO

- ■場所

- ウォーターフロントパーク

- ■日時

- 7月18日(金)19:00~

YUKO

鹿児島で活動中のオリエンタルダンサー。エジプシャンオリエンタルをベースに、フォークロアやアンダルースも踊る。しなやかで優美、上品なオリエンタルダンスを好む。リビング新聞カルチャー教室の講師。

鹿児島レブナイズチアダンス

- ■場所

- ウォーターフロントパーク

- ■日時

- 7月19日(土)18:00頃~

ジャズライブ・松本圭使カルテット

- ■場所

- センテラススクエア

- ■日時

- 7月19日(土)【1回目】17:30頃~ 【2回目】18:50頃~

※時間は変更になる可能性があります。

アルトサックス

松原慎之介

ピアノ

松本圭使

ドラム

香月宏文

ベース

坂元陽太

歌唱・中園祐生

- ■場所

- 【1回目】センテラススクエア

【2回目】ウォーターフロントパーク - ■日時

-

【1回目】7月19日(土)18:20頃~

【2回目】7月21日(月・祝)18:00頃~

太鼓・和太鼓集団 和楽

- ■場所

- ウォーターフロントパーク

- ■日時

- 7月20日(日)18:00~

和太鼓集団 和楽

和太鼓を中心とした伝統的な芸能にさらなる魅力や無限の可能性を見いだし、伝統芸能を継承しながら、現代音楽の中で次世代へつなぐ和太鼓集団。出水市を拠点に活動中。

フラダンス・坂ノ上朋美

- ■場所

- ウォーターフロントパーク

- ■日時

- 7月20日(日)19:00~

歌謡ショー・小池順子

- ■場所

- ウォーターフロントパーク

- ■日時

- 7月21日(月・祝)19:00~

小池順子

地元放送局でラジオリポーター、テレビ出演を経てフリーアナウンサーとして独立。イベント司会やラジオパーソナリティとして活動する傍ら、平成28年にCDデビューを果たす。

スタンプラリー

スタンプを集めて、ガラポン抽選会に参加しよう!商品券(10,000円分)、図書カード(2,000円分)、「おぎおんさぁ」金生まんじゅう、参加賞などの景品をGet!

- ■参加料

- 100円

※スタンプラリーにはスタンプラリー用台紙(公式ガイドブック)のご購入が必要です。

※公式ガイドブックにはおぎおんさぁナイトフェスタで使える100円分の飲食チケットが付いています。

※宵祭会場(ウォーターフロントパーク・センテラススクエアほか)でスタンプラリー用台紙を販売しております。 - ■時間

- 7月19日(土) 13:00~20:00(台紙販売の最終受付は19:00)

※各サテライト会場のスタンプ設置時間は19:15終了予定 - ■人数

- 先着700人

- ■ガラポン抽選会の参加条件

- 令和7年のスタンプラリー用台紙に、スタンプを4種類以上集めた方が対象

- ■景品交換所

- ウォーターフロントパーク、センテラススクエア

※1等の抽選は、ウォーターフロントパークのみで行います。 - ■スタンプを集めて景品をもらおう!

- ・8種類以上…ガラポン抽選会2回+参加賞

- ・4種類以上…ガラポン抽選1回+参加賞

- ・3種類以下…参加賞

- ■景品

- ・1等…全国百貨店共通商品券(10,000円分)【3セット】

- ・2等…図書カード(2,000円分)【8セット】

- ・3等…飲食チケット(1,000円分)【6セット】・「おぎおんさぁ」金生まんじゅう(真空パック)【4セット】

- ・4等…セイカ食品お菓子詰合せ【200セット】・飲食チケット(500円分)【100セット】

- ・参加賞…おぎおんさぁ缶バッジorステッカー

※飲食チケットはおぎおんさぁナイトフェスタでのみご利用いただけます。

【利用期間:2025年7月19日〜21日】

スタンプ設置場所

8ヶ所のポイントに、12種類のスタンプが設置されております。

スタンプラリーのスタンプ設置場所は、以下の地図でご確認ください。

※表を横にスクロールできます。

| 番号 | 設置場所 | スタンプの種類 |

|---|---|---|

| ① | ウォーターフロントパーク | 一番神輿、上町、下町傘鉾 |

| ② | 納屋通り | 二番神輿 |

| ③ | ぴらもーる通り | 三番神輿 |

| ④ | ベルク広場 | 四番神輿、五番神輿、九番神輿 |

| ⑤ | 光学堂 | 六番神輿 |

| ⑥ | アミュ広場付近 | 七番神輿 |

| ⑦ | センテラススクエア | 八番神輿 |

| ⑧ | 八坂神社 | 八坂神社 |

タイムスケジュールなどの詳細情報はこちらから

本祭の楽しみ方

社頭祭・神輿宮出し

八坂神社にて「社頭祭」といわれる一番神輿に御霊を入れる神事などが執り行われます。

その後、八坂神社の境内から「神輿宮出し」が行われ、発幸祭が行われるアイムビル前へと向かいます。

発幸祭

アイムビル前にて、「発幸祭」が執り行われます。

八坂神社宮司による清め祓いなど、ご神幸行列出発の無事を祈る儀式が行われます。

※写真は、中央公園で執り行った時のものです。

ご神幸行列

発幸祭を終え、約2kmの歩行者天国ゾーンを行列が練り歩きます。

露払を先陣に祇園傘や大鉾、御所車、山車、十二戴女などが古式ゆかしく電車通りの歩行者天国ゾーンを巡幸します。

「稚児上げ」による観客の歓声や賑々しい祇園ばやしが祭りをより一層盛り上げます。

大人神輿紹介

大人神輿が「ソイヤッ!ソイヤ!」という掛け声と共に練り歩きます。

大鉾・祇園傘

「かごしま 上町傘鉾連中」と「傘鉾下町連中」による大鉾・祇園傘です。

篤姫が江戸へ嫁入り前に城から見ていたと記述があるほど、古くから伝統を継承してきました。

約7m以上もある傘鉾を肩やあごにのせてバランスを取りながら、妙技を披露します。

また、傘鉾の方々が着る裃は、代々継承され続けているものです。

タイムスケジュールなどの詳細情報はこちらから